- 21 Июл

- 2025

Наставничество как основа проектного обучения: опыт РАУ и СПбПУ

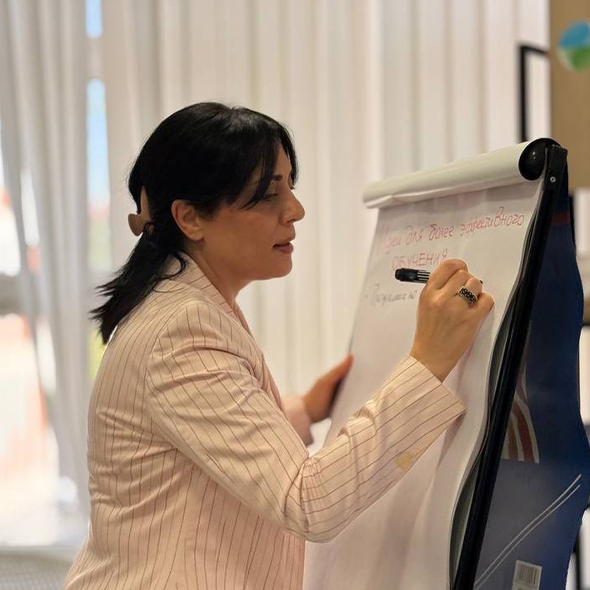

Побеседовали с Инной Селедцовой, старшим преподавателем Высшей школы проектной деятельности и инноваций в промышленности (ИММиТ) СПбПУ.

Когда курс «Основы проектной деятельности» запустился в Российско-Армянском университете, всё происходило в режиме пилота — с вопросами, сомнениями, иногда и недоверием. Но уже во втором цикле стало ясно, что это не просто образовательная программа, а рабочая система, способная действительно менять подход к обучению. Курс реализуется при методической поддержке Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. За этой системой стоит команда. Один из тех, кто не только выстраивал методологию, но и сопровождал каждый этап её внедрения, Инна Селедцова, старший преподаватель Высшей школы проектной деятельности и инноваций в промышленности (ИММиТ) СПбПУ.

Она отмечает, что передача студентам не только знаний, но и культуры проектного мышления представляет собой непростую задачу. Поэтому одну из ключевых ролей в курсе играют наставники. Это не формальные кураторы, а настоящая опора для студентов в сложной и часто новой для них среде.

Наставник здесь не преподаватель в классическом понимании. Он не читает лекции и не оценивает «по баллам». Его задача — помочь студенту не потеряться в процессе: понять, как проект устроен изнутри, как правильно оформить календарный план, просчитать риски, выявить и зафиксировать требования. При этом наставник не обязан быть экспертом по теме конкретного проекта. Гораздо важнее уметь сопровождать, видеть слабые места, направлять и, при необходимости, мягко вмешиваться в командную динамику.

Наставник здесь не преподаватель в классическом понимании. Он не читает лекции и не оценивает «по баллам». Его задача — помочь студенту не потеряться в процессе: понять, как проект устроен изнутри, как правильно оформить календарный план, просчитать риски, выявить и зафиксировать требования. При этом наставник не обязан быть экспертом по теме конкретного проекта. Гораздо важнее уметь сопровождать, видеть слабые места, направлять и, при необходимости, мягко вмешиваться в командную динамику.

«Чтобы стать наставником, одного желания недостаточно. Необходима методическая и содержательная подготовка. В рамках курса преподаватели обучаются как самому наставничеству, его этике, логике и подходам, так и основам проектной деятельности, чтобы их комментарии студентам были точными и корректными. Но не менее важно сопровождение наставников в течение всего учебного семестра. Поддержка, разбор кейсов, совместный поиск решений создают атмосферу профессионального роста и взаимопонимания», - подчёркивает Инна Селедцова.

Разумеется, процесс не обходится без трудностей. Одним из ключевых вызовов является то, как студенты воспринимают курс. Одни видят в нём просто ещё одну дисциплину, в рамках которой нужно заполнять документы, реализовывать поставленные цели и задачи, а далее получить зачёт и идти дальше. Другие, наоборот, полностью погружаются в идею проекта, забывая о необходимости фиксировать процесс и оформлять артефакты. Однако курс строится на балансе: важно не только создать продукт, но и научиться применять инструменты проектного мышления. Чтобы объяснить эту двойственную природу курса, команда использует и мотивационные презентации, и индивидуальные объяснения, и постоянную работу наставников с группами.

Разумеется, процесс не обходится без трудностей. Одним из ключевых вызовов является то, как студенты воспринимают курс. Одни видят в нём просто ещё одну дисциплину, в рамках которой нужно заполнять документы, реализовывать поставленные цели и задачи, а далее получить зачёт и идти дальше. Другие, наоборот, полностью погружаются в идею проекта, забывая о необходимости фиксировать процесс и оформлять артефакты. Однако курс строится на балансе: важно не только создать продукт, но и научиться применять инструменты проектного мышления. Чтобы объяснить эту двойственную природу курса, команда использует и мотивационные презентации, и индивидуальные объяснения, и постоянную работу наставников с группами.

Практическая часть курса включает в себя вполне профессиональные элементы — календарные планы, реестры рисков, требований, заинтересованных сторон. Да, они могут быть немного упрощены по сравнению с индустриальными стандартами, но суть остаётся: это настоящая проектная документация, с которой студент сталкивается в реальной работе. Наставники проверяют эти материалы, дают обратную связь, предлагают доработки и оценивают не просто форму, а реальное содержание — насколько адекватно студенты анализируют проект, понимают его структуру и цели.

Сравнивая два цикла реализации курса в РАУ, Инна отмечает: «Прогресс очевиден. Если в первый год это был скорее эксперимент, то во втором — уже полноценная система. Существенно выросло количество проектов, увеличилось число студентов, дошедших до финальной защиты, и, что особенно ценно, появились внешние заказчики. В этом году многие команды работали над проектами, инициированными представителями армянского бизнеса, особенно в сфере туризма. Некоторые команды даже выезжали на встречи с клиентами, проводили опросы, анализировали рынок. Это не просто повышение мотивации, а выход за рамки университета и приближение к реальному профессиональному опыту».

Один из интересных аспектов, о котором рассказала Селедцова, — это разница в менталитете наставников. В СПбПУ наставники, как правило, сохраняют академическую дистанцию, оставляя командам пространство для самостоятельности. В РАУ же, напротив, наставники активно вовлечены в процессы, стремятся быть рядом на каждом этапе, помогают даже в мелочах, например, при преодолении языкового барьера во время проведении интервью на английском. Открытость, эмоциональная включённость и личное участие — качества, которые Инна считает бесценными. Конечно, с точки зрения формальной методологии это вызывает вопросы: если уже всё обсуждено вживую, зачем дублировать на платформе? Однако именно такие ситуации показывают, что курс нуждается в адаптации не только по содержанию, но и по форме взаимодействия.

Следующий этап сотрудничества с РАУ будет посвящён именно локализации. Необходимо пересмотреть структуру артефактов, возможно, изменить подачу теоретического материала, предложить более адаптированные инструменты, объяснить студентам, как работать в онлайн-среде. Этот курс уже доказал свою ценность, теперь важно сделать его ещё ближе к контексту Российско-Армянского университета, чтобы расширить масштаб и вовлечь ещё больше студентов.

Инна Селедцова говорит об этом с теплом и уверенностью. За её словами ощущаются опыт и вера в то, что образование, основанное на проектной деятельности, действительно может стать точкой роста. Не только для студентов, но и для тех, кто их сопровождает.

Она отмечает, что передача студентам не только знаний, но и культуры проектного мышления представляет собой непростую задачу. Поэтому одну из ключевых ролей в курсе играют наставники. Это не формальные кураторы, а настоящая опора для студентов в сложной и часто новой для них среде.

Наставник здесь не преподаватель в классическом понимании. Он не читает лекции и не оценивает «по баллам». Его задача — помочь студенту не потеряться в процессе: понять, как проект устроен изнутри, как правильно оформить календарный план, просчитать риски, выявить и зафиксировать требования. При этом наставник не обязан быть экспертом по теме конкретного проекта. Гораздо важнее уметь сопровождать, видеть слабые места, направлять и, при необходимости, мягко вмешиваться в командную динамику.

Наставник здесь не преподаватель в классическом понимании. Он не читает лекции и не оценивает «по баллам». Его задача — помочь студенту не потеряться в процессе: понять, как проект устроен изнутри, как правильно оформить календарный план, просчитать риски, выявить и зафиксировать требования. При этом наставник не обязан быть экспертом по теме конкретного проекта. Гораздо важнее уметь сопровождать, видеть слабые места, направлять и, при необходимости, мягко вмешиваться в командную динамику.«Чтобы стать наставником, одного желания недостаточно. Необходима методическая и содержательная подготовка. В рамках курса преподаватели обучаются как самому наставничеству, его этике, логике и подходам, так и основам проектной деятельности, чтобы их комментарии студентам были точными и корректными. Но не менее важно сопровождение наставников в течение всего учебного семестра. Поддержка, разбор кейсов, совместный поиск решений создают атмосферу профессионального роста и взаимопонимания», - подчёркивает Инна Селедцова.

Разумеется, процесс не обходится без трудностей. Одним из ключевых вызовов является то, как студенты воспринимают курс. Одни видят в нём просто ещё одну дисциплину, в рамках которой нужно заполнять документы, реализовывать поставленные цели и задачи, а далее получить зачёт и идти дальше. Другие, наоборот, полностью погружаются в идею проекта, забывая о необходимости фиксировать процесс и оформлять артефакты. Однако курс строится на балансе: важно не только создать продукт, но и научиться применять инструменты проектного мышления. Чтобы объяснить эту двойственную природу курса, команда использует и мотивационные презентации, и индивидуальные объяснения, и постоянную работу наставников с группами.

Разумеется, процесс не обходится без трудностей. Одним из ключевых вызовов является то, как студенты воспринимают курс. Одни видят в нём просто ещё одну дисциплину, в рамках которой нужно заполнять документы, реализовывать поставленные цели и задачи, а далее получить зачёт и идти дальше. Другие, наоборот, полностью погружаются в идею проекта, забывая о необходимости фиксировать процесс и оформлять артефакты. Однако курс строится на балансе: важно не только создать продукт, но и научиться применять инструменты проектного мышления. Чтобы объяснить эту двойственную природу курса, команда использует и мотивационные презентации, и индивидуальные объяснения, и постоянную работу наставников с группами.Практическая часть курса включает в себя вполне профессиональные элементы — календарные планы, реестры рисков, требований, заинтересованных сторон. Да, они могут быть немного упрощены по сравнению с индустриальными стандартами, но суть остаётся: это настоящая проектная документация, с которой студент сталкивается в реальной работе. Наставники проверяют эти материалы, дают обратную связь, предлагают доработки и оценивают не просто форму, а реальное содержание — насколько адекватно студенты анализируют проект, понимают его структуру и цели.

Сравнивая два цикла реализации курса в РАУ, Инна отмечает: «Прогресс очевиден. Если в первый год это был скорее эксперимент, то во втором — уже полноценная система. Существенно выросло количество проектов, увеличилось число студентов, дошедших до финальной защиты, и, что особенно ценно, появились внешние заказчики. В этом году многие команды работали над проектами, инициированными представителями армянского бизнеса, особенно в сфере туризма. Некоторые команды даже выезжали на встречи с клиентами, проводили опросы, анализировали рынок. Это не просто повышение мотивации, а выход за рамки университета и приближение к реальному профессиональному опыту».

Один из интересных аспектов, о котором рассказала Селедцова, — это разница в менталитете наставников. В СПбПУ наставники, как правило, сохраняют академическую дистанцию, оставляя командам пространство для самостоятельности. В РАУ же, напротив, наставники активно вовлечены в процессы, стремятся быть рядом на каждом этапе, помогают даже в мелочах, например, при преодолении языкового барьера во время проведении интервью на английском. Открытость, эмоциональная включённость и личное участие — качества, которые Инна считает бесценными. Конечно, с точки зрения формальной методологии это вызывает вопросы: если уже всё обсуждено вживую, зачем дублировать на платформе? Однако именно такие ситуации показывают, что курс нуждается в адаптации не только по содержанию, но и по форме взаимодействия.

Следующий этап сотрудничества с РАУ будет посвящён именно локализации. Необходимо пересмотреть структуру артефактов, возможно, изменить подачу теоретического материала, предложить более адаптированные инструменты, объяснить студентам, как работать в онлайн-среде. Этот курс уже доказал свою ценность, теперь важно сделать его ещё ближе к контексту Российско-Армянского университета, чтобы расширить масштаб и вовлечь ещё больше студентов.

Инна Селедцова говорит об этом с теплом и уверенностью. За её словами ощущаются опыт и вера в то, что образование, основанное на проектной деятельности, действительно может стать точкой роста. Не только для студентов, но и для тех, кто их сопровождает.

Похожие посты

«Главное знать, чего делать не надо»: артист Арам Гюрджян об...

15 Январь, 2025

Скажите «Ы-Ы-Ы»

29 Январь, 2025

«Избегать разговоров о политике и вероисповедании»: советы Н...

26 Февраль, 2025

Наука бывает нескучной и прибыльной: список самых популярных...

27 Февраль, 2025

Топ-5 языков, которые реально стоит учить в 2025 году (и бон...

25 Апрель, 2025

Литературный взгляд на жизнь: блиц-интервью с Лилит Меликсет...

28 Апрель, 2025

Диктант: инструкция по выживанию

26 Май, 2025

Русский язык: живой, гибкий, уникальный

26 Май, 2025

День Петра и Февронии: праздник любви без валентинок

08 Июль, 2025

Почему мы чувствуем чужую боль?

11 Июль, 2025

Эмотикема vs эмоция: где заканчивается психология и начинает...

01 Август, 2025

Русский язык – всё ещё в игре: как он удерживает место среди...

04 Август, 2025

Самые полезные Telegram-боты, которые помогут учиться на отл...

04 Август, 2025

Что поможет человечеству справиться с неравенством? Отвечает...

27 Август, 2025

Пословицы в стиле «научпоп»

08 Сентябрь, 2025

Как язык считает дни: этимология недельного цикла

12 Сентябрь, 2025

Марк Арен: «Когда у меня возникает желание прочитать книгу,...

12 Сентябрь, 2025

Самые востребованные вакансии в IT: от фронтенда до кибербез...

23 Сентябрь, 2025

Язык как родина: битва за армянское слово в Москве, Нью-Йорк...

20 Октябрь, 2025

Топ-5 ошибок в официально-деловой речи

23 Октябрь, 2025

Русский язык снова на перекрёстке эпох

28 Октябрь, 2025

"Сто лет народной дипломатии": в Москве прошёл Международный...

30 Октябрь, 2025

«Один роман я пишу, другой обдумываю, а третий планирую»: Ан...

10 Ноябрь, 2025

«Шпаргалка о шпаргалке» — история одного хитроумного слова

20 Ноябрь, 2025

RAUTalks: Нина Таткало

27 Ноябрь, 2025

Биомедицина на пороге больших перемен: интервью с Ольгой Вла...

28 Ноябрь, 2025

Год как палимпсест: этимиология наименований месяцев

01 Декабрь, 2025

Инновации без страха: секреты, которые реально работают в уп...

26 Декабрь, 2025

В Российско-Армянском университете реализуется курс «Культур...

29 Декабрь, 2025

Самое длинное слово русского языка

21 Январь, 2026

Как волонтёрская деятельность формирует навыки и личность: «...

03 Февраль, 2026