- 01 Авг

- 2025

Эмотикема vs эмоция: где заканчивается психология и начинается язык

Мы побеседовали с Карписом Анумяном – филологом, который ввёл в научный обиход термин эмотикема.

Что такое эмотикема? Может ли молчание быть речевым актом? И почему удивление – философская категория? Об этом и многом другом мы побеседовали с Карписом Саркисовичем Анумяном – филологом, который ввёл в научный обиход термин эмотикема.

Карпис Анумян –

📚 кандидат филологических наук,

👨🏫 старший преподаватель кафедры русского языка № 4 Института русского языка РУДН им. Патриса Лумумбы,

🏅 лучший молодой учёный СНГ – 2020,

🎓 почётный член Студенческого научного общества Ереванского государственного университета, член Армянской ассоциации русистов.

— Филология – это диагноз или выбор?

— Филология – это диагноз или выбор?

— Филология – это и диагноз, и выбор, и судьба, и лёгкое наваждение. Главное – осознание того, что филолог никогда не принадлежит себе полностью. Он – собеседник мёртвых поэтов, расшифровщик забытых смыслов, жрец текстов, которые никто не читает.

А потом, однажды, вы находите в старом письме XIX века «опечатку» и вдруг понимаете: автор торопился, волновался, был живым. В этот момент возникает ощущение почти мистического прикосновения к другому времени.

— Что чаще в вашей сумке – книга или словарь?

— Книги всегда при мне. А словари живут на рабочем столе.

— Ловите себя на ментальном редактировании чужой речи?

— Постоянно. Причём не только устной речи, но и писем. Редактор внутри не дремлет.

— Ваши друзья боятся вам писать сообщения?

— Нет, конечно. Я крайне редко правлю чужую речь – даже у студентов. Это может быть неэтично и восприниматься как вторжение.

— Что такое эмотикема?

— Эмотикема – это элемент лингвоментальной эмотивной картины мира, отражающий психоэмоциональное состояние человека. Она может быть выражена как вербальными, так и невербальными средствами — и особенно важна для описания речевых проявлений мигрантов.

Это понятие разграничивает «эмоцию» как психологическую категорию и «эмотикему» как лингвистическую. Эмотикема – феномен комплексный: она включает эмоционально окрашенную лексику, эмотиконы, визуальные образы – от юмора до сарказма и карикатур.

— Где рождаются подобные термины?

— Во время и после обсуждений с коллегами и учёными. Дискуссия – главный катализатор.

— Сами используете эмодзи? Или это не по-филологически?

— Постоянно! У меня даже есть два телеграм-канала, где выкладываются новые подборки эмодзи. Это прекрасный инструмент передачи эмоций.

— Эмотикема – это что-то среднее между словом, жестом и мемом?

— Если говорить простым языком – да. Эмотикема становится «лингвистическим аналогом эмоции», в то время как эмоцию мы оставляем психологам.

— Можно ли сказать, что эмотикемы – это эмоции, которые научились говорить?

— Думаю, да. Всё, что соприкасается со словом, обретает голос. Филология же – наука о слове.

— Почему лингвистика заинтересовалась эмоциями именно сегодня?

— Проблема эмоций обсуждается с античности. Уже Аристотель говорил в «Метафизике», что удивление – начало философии. Упоминал это и Давид Анахт, древнеармянский философ.

Особый интерес проявил Декарт в «Страстях души», где назвал шесть базовых страстей – начиная с удивления. Примечательно, что он объяснял их не как моралист, а как физик.

А сегодня эмоции – неотъемлемая часть цифровой коммуникации. Мы выражаем чувства письменно, в текстах и иконках, – и лингвистика обязана это осмыслить.

— В русском языке есть свои эмотикемы? Или мы уже улыбаемся одинаково?

— Эмотиконы и эмодзи – лишь графическая часть эмотикемы. Их активное использование связано с интернет-коммуникацией, где нет визуального контакта. В таких условиях графика компенсирует эмоции.

Да, в русском языке есть свои формы выражения эмоций — и они всё ещё узнаваемы.

— Пример типичной русской эмотикемы?

— «Ай да!» – коротко, многозначно, эмоционально.

— Молчание – это эмотикема?

— Да, если оно сопровождается жестами, мимикой, паузами. Здесь работает семиотика, а не философия.

Карпис Анумян –

📚 кандидат филологических наук,

👨🏫 старший преподаватель кафедры русского языка № 4 Института русского языка РУДН им. Патриса Лумумбы,

🏅 лучший молодой учёный СНГ – 2020,

🎓 почётный член Студенческого научного общества Ереванского государственного университета, член Армянской ассоциации русистов.

— Филология – это диагноз или выбор?

— Филология – это диагноз или выбор?— Филология – это и диагноз, и выбор, и судьба, и лёгкое наваждение. Главное – осознание того, что филолог никогда не принадлежит себе полностью. Он – собеседник мёртвых поэтов, расшифровщик забытых смыслов, жрец текстов, которые никто не читает.

А потом, однажды, вы находите в старом письме XIX века «опечатку» и вдруг понимаете: автор торопился, волновался, был живым. В этот момент возникает ощущение почти мистического прикосновения к другому времени.

— Что чаще в вашей сумке – книга или словарь?

— Книги всегда при мне. А словари живут на рабочем столе.

— Ловите себя на ментальном редактировании чужой речи?

— Постоянно. Причём не только устной речи, но и писем. Редактор внутри не дремлет.

— Ваши друзья боятся вам писать сообщения?

— Нет, конечно. Я крайне редко правлю чужую речь – даже у студентов. Это может быть неэтично и восприниматься как вторжение.

— Что такое эмотикема?

— Эмотикема – это элемент лингвоментальной эмотивной картины мира, отражающий психоэмоциональное состояние человека. Она может быть выражена как вербальными, так и невербальными средствами — и особенно важна для описания речевых проявлений мигрантов.

Это понятие разграничивает «эмоцию» как психологическую категорию и «эмотикему» как лингвистическую. Эмотикема – феномен комплексный: она включает эмоционально окрашенную лексику, эмотиконы, визуальные образы – от юмора до сарказма и карикатур.

— Где рождаются подобные термины?

— Во время и после обсуждений с коллегами и учёными. Дискуссия – главный катализатор.

— Сами используете эмодзи? Или это не по-филологически?

— Постоянно! У меня даже есть два телеграм-канала, где выкладываются новые подборки эмодзи. Это прекрасный инструмент передачи эмоций.

— Эмотикема – это что-то среднее между словом, жестом и мемом?

— Если говорить простым языком – да. Эмотикема становится «лингвистическим аналогом эмоции», в то время как эмоцию мы оставляем психологам.

— Можно ли сказать, что эмотикемы – это эмоции, которые научились говорить?

— Думаю, да. Всё, что соприкасается со словом, обретает голос. Филология же – наука о слове.

— Почему лингвистика заинтересовалась эмоциями именно сегодня?

— Проблема эмоций обсуждается с античности. Уже Аристотель говорил в «Метафизике», что удивление – начало философии. Упоминал это и Давид Анахт, древнеармянский философ.

Особый интерес проявил Декарт в «Страстях души», где назвал шесть базовых страстей – начиная с удивления. Примечательно, что он объяснял их не как моралист, а как физик.

А сегодня эмоции – неотъемлемая часть цифровой коммуникации. Мы выражаем чувства письменно, в текстах и иконках, – и лингвистика обязана это осмыслить.

— В русском языке есть свои эмотикемы? Или мы уже улыбаемся одинаково?

— Эмотиконы и эмодзи – лишь графическая часть эмотикемы. Их активное использование связано с интернет-коммуникацией, где нет визуального контакта. В таких условиях графика компенсирует эмоции.

Да, в русском языке есть свои формы выражения эмоций — и они всё ещё узнаваемы.

— Пример типичной русской эмотикемы?

— «Ай да!» – коротко, многозначно, эмоционально.

— Молчание – это эмотикема?

— Да, если оно сопровождается жестами, мимикой, паузами. Здесь работает семиотика, а не философия.

Похожие посты

«Лайкать» или «банить»? Плюсы и минусы молодежного сленга

15 Январь, 2025

Такая нужная ненужная буква

17 Январь, 2025

Проверим знания в области русского языка и культуры речи?

20 Январь, 2025

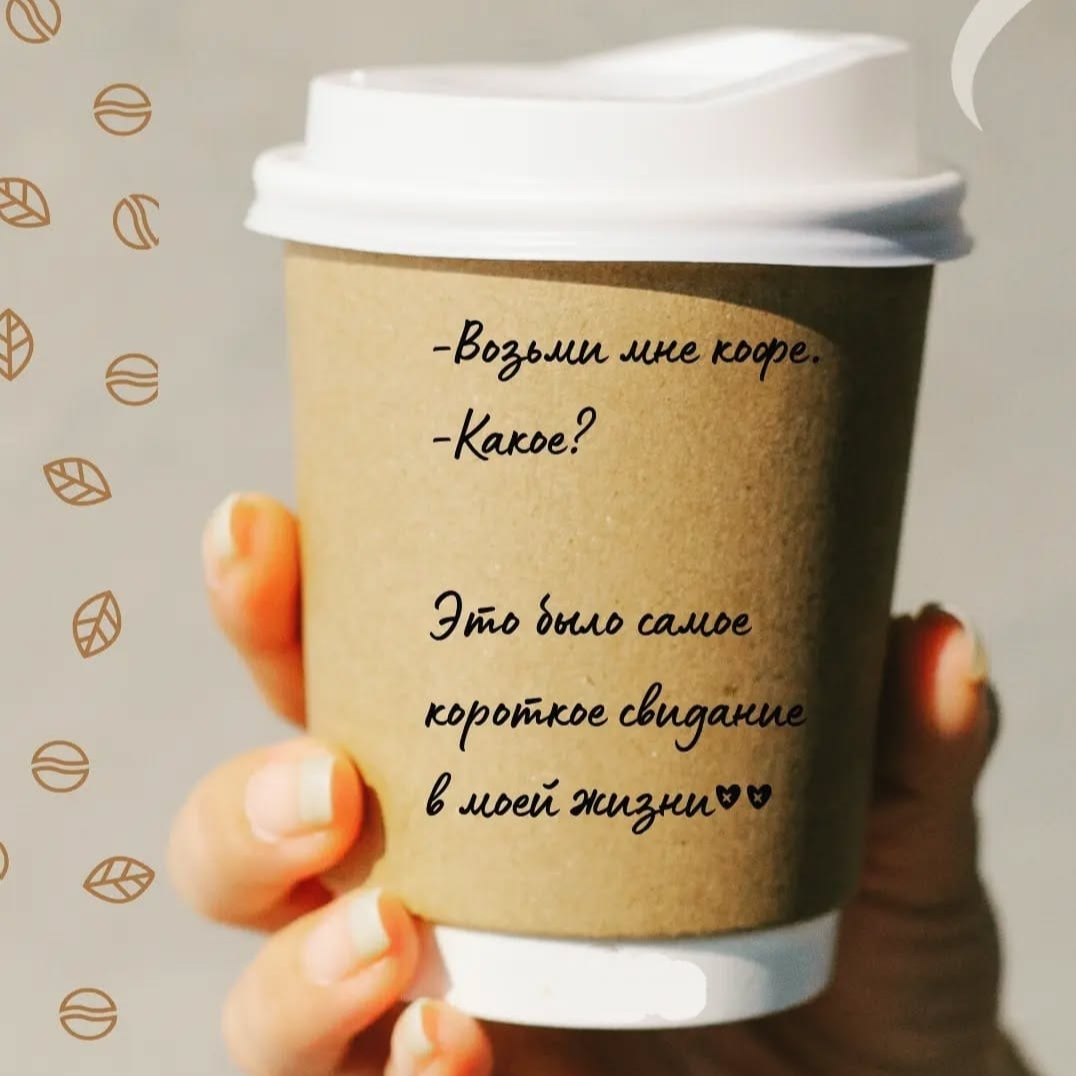

Колебание рода существительного «кофе»: как язык адаптируетс...

25 Февраль, 2025

Гибкость во всем: где и как ведущие специалисты Армении обуч...

27 Февраль, 2025

Не все коту масленица

27 Февраль, 2025

День смеха: праздник веселья и игры слов

01 Апрель, 2025

Ты просто космос! Или почему 12 апреля – праздник для мечтат...

12 Апрель, 2025

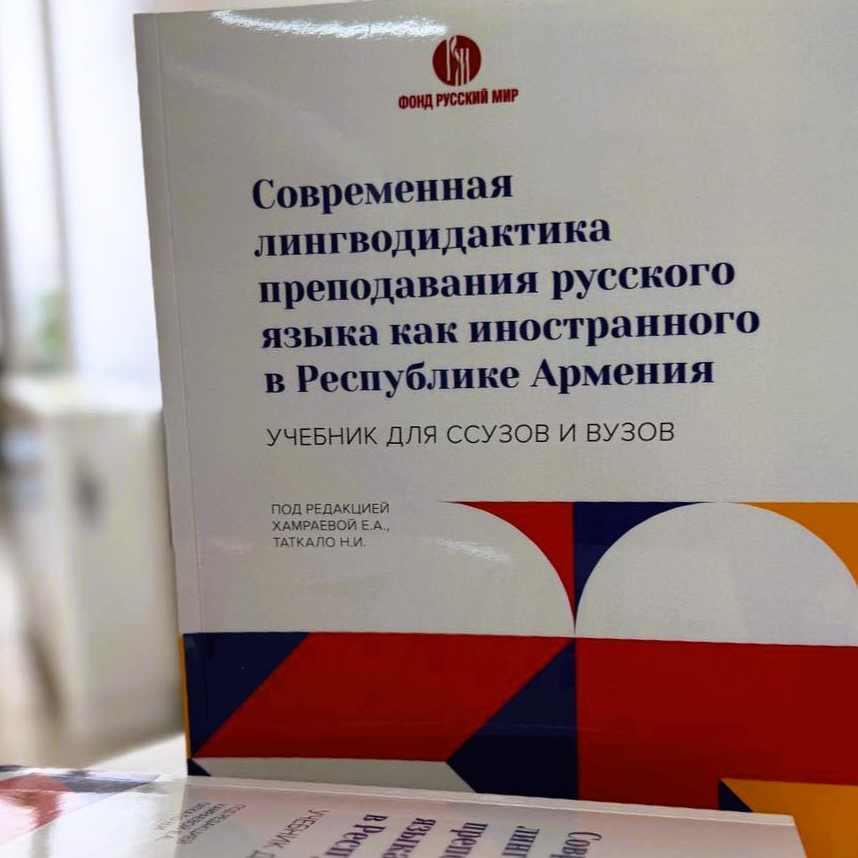

РКИ в эпоху инноваций: учебник, который хочет быть услышанны...

22 Апрель, 2025

Гендергэпы: гендерная инклюзия VS русская грамматика

23 Апрель, 2025

Литературный взгляд на жизнь: блиц-интервью с Лилит Меликсет...

28 Апрель, 2025

Диктант: инструкция по выживанию

26 Май, 2025

Русский язык: живой, гибкий, уникальный

26 Май, 2025

Фонетика не приговор: как звучать уверенно и по-русски

23 Июнь, 2025

Двойное отрицание: ошибка или норма?

27 Июнь, 2025

День Петра и Февронии: праздник любви без валентинок

08 Июль, 2025

Русский язык – всё ещё в игре: как он удерживает место среди...

04 Август, 2025

Пословицы в стиле «научпоп»

08 Сентябрь, 2025

Как язык считает дни: этимология недельного цикла

12 Сентябрь, 2025

Язык как родина: битва за армянское слово в Москве, Нью-Йорк...

20 Октябрь, 2025

Топ-5 ошибок в официально-деловой речи

23 Октябрь, 2025

Русский язык снова на перекрёстке эпох

28 Октябрь, 2025

«Шпаргалка о шпаргалке» — история одного хитроумного слова

20 Ноябрь, 2025

RAUTalks: Нина Таткало

27 Ноябрь, 2025

Год как палимпсест: этимиология наименований месяцев

01 Декабрь, 2025

Новогодние метафоры, или почему Новый год «наступает»

19 Декабрь, 2025

Самое длинное слово русского языка

21 Январь, 2026

Январь — не для дедлайнов, а для книг

23 Январь, 2026