- 17 Янв

- 2025

Такая нужная ненужная буква

О самой «молодой» и в то же время самой «невостребованной» букве русского алфавита

В нашей статье речь пойдёт о самой «молодой» и в то же время самой «невостребованной» букве русского алфавита. 29 ноября букве «Ё» исполнился 241(?) год, и интересно было бы узнать мнение читателя относительно использования буквы, на протяжении веков незаслуженно, на наш взгляд, игнорируемой в письменной речи. Давайте совершим небольшой экскурс в прошлое.

История создания

Согласно последним данным, 29 ноября 1783 года на заседании Императорской Российской Академии, в котором принимали участие известные литераторы и академики: Г. Р. Державин, Д. И. Фонвизин, И. И. Лепёхин и др., во время обсуждения проекта «Словаря Академии Российской» княгиня Екатерина Романовна Дашкова (президент Академии) предложила сочетание звуков [jo] записывать одной буквой. Однако, несмотря на то что многие литераторы предложение поддержали и букву официально признали, в «Словарь» она не вошла. Предположительно, создание типографской литеры новой формы было дорогим удовольствием.

Сторонники и противники

Несмотря на веские доводы Е. Р. Дашковой в пользу фонетичекой и графической дифференциации, некоторые видные представители литературы XVIII века (А. П. Сумароков, В. К. Тредиаковский и др.) выступили в роли противника буквы «Ё». По их мнению, «ёканье» было характерно для простонародья, поэтому такое произношение воспринималось как просторечное. Так, А. Х. Востоков в своей «Грамматике» писал: «Для изображенія звука іо̂, слышимаго въ просторѣчіи вмѣсто е, введено начертаніе ё; но употребленіе сего начертанія не одобряется просвѣщеннѣйшими судіями языка, будучи признаваемо излишнимъ тамъ, гдѣ можно писать е» (См.: «Русская грамматика Александра Востокова: по начертанію его же сокращенной Грамматики полнѣе изложенная», Санкт-Петербург : тип. И. Глазунова, 1831. С. 345). Русский писатель А. С. Шишков (президент литературной Академии Российской в 1813–1841 гг.) так прокомментировал книгу И. Добровского, который употребил букву «Ё»: «Хотя и дѣйствительно всѣ такъ говорятъ, то есть произносятъ букву е какъ іô или ё, но сіе произношеніе есть простонародное, никогда правописанію и чистотѣ языка несвойственное» (См.: Шишков А. С. Записки, мнения и переписка адмирала А. С. Шишкова : [В 2-х т.] / А. С. Шишков ; изд. Н. Киселева, Ю. Самарина. Berlin : B. Behr's Buchhandlung, 1870. Т.2. С. 388).

Советский лингвист А. Б. Шапиро считал букву «Ё» «весьма обременительным и, видимо, поэтому не вызывающим к себе симпатии исключением». По его мнению, «самая форма буквы ё (буква и две точки над ней) представляет собой несомненную сложность с точки зрения моторной деятельности пишущего: ведь написание этой часто употребляемой буквы требует трех раздельных приемов (буква, точка и точка), причем нужно каждый раз следить за тем, чтобы точки оказались симметрично поставленными над знаком буквы…» Позволим себе не согласиться с известным учёным, поскольку, на наш взгляд, написание букв «Ж», «Ф», «Ю» представляет не меньшую сложность, однако эти буквы не стали объектом «нелюбви».

В числе сторонников буквы «Ё» был Г. Р. Державин, который первым употребил её в личной переписке.

В 1795 году была издана книга И. И. Дмитриева «И мои безделки». Она считается первым произведением, где использовалась буква «Ё».

В 1795 году была издана книга И. И. Дмитриева «И мои безделки». Она считается первым произведением, где использовалась буква «Ё».

До недавнего времени ни у кого не возникало сомнения в «авторстве» буквы «Ё»: в 1797 году её изобрел Н. М. Карамзин, благодаря которому буква обрела широкую известность. Неслучайно именно на родине Н. М. Карамзина, в городе Ульяновске, в 2005 году был установлен памятник букве «Ё» (аналогичные памятники позже были установлены в Перми, Ижевске и других городах России). Однако после выхода книги «Два века русской буквы Ё. История и словарь» (См.: Пчелов Е. В., Чумаков В. Т. М.: Народное образование, 2000) появилась новая версия, согласно которой инициатива создания седьмой буквы русского алфавита исходила от Е. Р. Дашковой.

Рекомендация или норма?

Официально буква «Ё» вошла в русский алфавит 24 декабря 1942 года. Употребление этой буквы в школьной практике было обязательным до 1956 года.

В настоящее время, после публикации в 2006 году полного академического справочника «Правила русской орфографии и пунктуации», одобренного Орфографической комиссией РАН, употребление буквы «Ё» обязательно в текстах с последовательно поставленными знаками ударения, в книгах для детей младшего возраста (в том числе учебниках для школьников младших классов), в учебниках для иностранцев. В обычных печатных текстах «Ё» пишется в тех случаях, когда возможно неправильное прочтение слова (все – всё, мел – мёл, берет – берёт), когда надо указать правильное произношение редкого слова (сёрфинг, флёр) или предупредить речевую ошибку (белёсый, крёстный отец). Букву «Ё» следует также писать в собственных именах. В остальных случаях её употребление факультативно.

Тем не менее для нас открытым остаётся вопрос – почему употребление буквы «Ё» остается рекомендацией, а не становится литературной нормой? Не из-за нашего ли пренебрежительного отношения к этой букве и её отсутствия в печатных текстах в ряде слов, произносимых с «Е», ударение сдвинулось, что стало причиной акцентологических ошибок (свеклА вместо свЁкла, новорОжденный вместо новорождЁнный и т.д.)? И сегодня учащиеся старших классов накануне ЕГЭ вынуждены зубрить огромное количество слов и недоумевать, почему в одних словах ударная гласная «Ё» (проторЁнный, щЁлкать и др.), в других – «Е» (афЕра, бытиЕ и др.), а в некоторых случаях равнозначные варианты (блЁклый – блЕклый, манЁвр – манЕвр и др.).

И если в XIX веке «вытеснение» буквы «Ё» из печатных текстов объясняли тем, что форма с двумя точками требовала дополнительных затрат, а в XX веке – отсутствием соответствующей клавиши на пишущих машинках, то с наступлением компьютерной эпохи эти проблемы отпали. И что теперь?

А вы используете букву «Ё» на письме или при наборе текста? Ответ оставьте в комментариях.

История создания

Согласно последним данным, 29 ноября 1783 года на заседании Императорской Российской Академии, в котором принимали участие известные литераторы и академики: Г. Р. Державин, Д. И. Фонвизин, И. И. Лепёхин и др., во время обсуждения проекта «Словаря Академии Российской» княгиня Екатерина Романовна Дашкова (президент Академии) предложила сочетание звуков [jo] записывать одной буквой. Однако, несмотря на то что многие литераторы предложение поддержали и букву официально признали, в «Словарь» она не вошла. Предположительно, создание типографской литеры новой формы было дорогим удовольствием.

Сторонники и противники

Несмотря на веские доводы Е. Р. Дашковой в пользу фонетичекой и графической дифференциации, некоторые видные представители литературы XVIII века (А. П. Сумароков, В. К. Тредиаковский и др.) выступили в роли противника буквы «Ё». По их мнению, «ёканье» было характерно для простонародья, поэтому такое произношение воспринималось как просторечное. Так, А. Х. Востоков в своей «Грамматике» писал: «Для изображенія звука іо̂, слышимаго въ просторѣчіи вмѣсто е, введено начертаніе ё; но употребленіе сего начертанія не одобряется просвѣщеннѣйшими судіями языка, будучи признаваемо излишнимъ тамъ, гдѣ можно писать е» (См.: «Русская грамматика Александра Востокова: по начертанію его же сокращенной Грамматики полнѣе изложенная», Санкт-Петербург : тип. И. Глазунова, 1831. С. 345). Русский писатель А. С. Шишков (президент литературной Академии Российской в 1813–1841 гг.) так прокомментировал книгу И. Добровского, который употребил букву «Ё»: «Хотя и дѣйствительно всѣ такъ говорятъ, то есть произносятъ букву е какъ іô или ё, но сіе произношеніе есть простонародное, никогда правописанію и чистотѣ языка несвойственное» (См.: Шишков А. С. Записки, мнения и переписка адмирала А. С. Шишкова : [В 2-х т.] / А. С. Шишков ; изд. Н. Киселева, Ю. Самарина. Berlin : B. Behr's Buchhandlung, 1870. Т.2. С. 388).

Советский лингвист А. Б. Шапиро считал букву «Ё» «весьма обременительным и, видимо, поэтому не вызывающим к себе симпатии исключением». По его мнению, «самая форма буквы ё (буква и две точки над ней) представляет собой несомненную сложность с точки зрения моторной деятельности пишущего: ведь написание этой часто употребляемой буквы требует трех раздельных приемов (буква, точка и точка), причем нужно каждый раз следить за тем, чтобы точки оказались симметрично поставленными над знаком буквы…» Позволим себе не согласиться с известным учёным, поскольку, на наш взгляд, написание букв «Ж», «Ф», «Ю» представляет не меньшую сложность, однако эти буквы не стали объектом «нелюбви».

В числе сторонников буквы «Ё» был Г. Р. Державин, который первым употребил её в личной переписке.

В 1795 году была издана книга И. И. Дмитриева «И мои безделки». Она считается первым произведением, где использовалась буква «Ё».

В 1795 году была издана книга И. И. Дмитриева «И мои безделки». Она считается первым произведением, где использовалась буква «Ё».До недавнего времени ни у кого не возникало сомнения в «авторстве» буквы «Ё»: в 1797 году её изобрел Н. М. Карамзин, благодаря которому буква обрела широкую известность. Неслучайно именно на родине Н. М. Карамзина, в городе Ульяновске, в 2005 году был установлен памятник букве «Ё» (аналогичные памятники позже были установлены в Перми, Ижевске и других городах России). Однако после выхода книги «Два века русской буквы Ё. История и словарь» (См.: Пчелов Е. В., Чумаков В. Т. М.: Народное образование, 2000) появилась новая версия, согласно которой инициатива создания седьмой буквы русского алфавита исходила от Е. Р. Дашковой.

Рекомендация или норма?

Официально буква «Ё» вошла в русский алфавит 24 декабря 1942 года. Употребление этой буквы в школьной практике было обязательным до 1956 года.

В настоящее время, после публикации в 2006 году полного академического справочника «Правила русской орфографии и пунктуации», одобренного Орфографической комиссией РАН, употребление буквы «Ё» обязательно в текстах с последовательно поставленными знаками ударения, в книгах для детей младшего возраста (в том числе учебниках для школьников младших классов), в учебниках для иностранцев. В обычных печатных текстах «Ё» пишется в тех случаях, когда возможно неправильное прочтение слова (все – всё, мел – мёл, берет – берёт), когда надо указать правильное произношение редкого слова (сёрфинг, флёр) или предупредить речевую ошибку (белёсый, крёстный отец). Букву «Ё» следует также писать в собственных именах. В остальных случаях её употребление факультативно.

Тем не менее для нас открытым остаётся вопрос – почему употребление буквы «Ё» остается рекомендацией, а не становится литературной нормой? Не из-за нашего ли пренебрежительного отношения к этой букве и её отсутствия в печатных текстах в ряде слов, произносимых с «Е», ударение сдвинулось, что стало причиной акцентологических ошибок (свеклА вместо свЁкла, новорОжденный вместо новорождЁнный и т.д.)? И сегодня учащиеся старших классов накануне ЕГЭ вынуждены зубрить огромное количество слов и недоумевать, почему в одних словах ударная гласная «Ё» (проторЁнный, щЁлкать и др.), в других – «Е» (афЕра, бытиЕ и др.), а в некоторых случаях равнозначные варианты (блЁклый – блЕклый, манЁвр – манЕвр и др.).

И если в XIX веке «вытеснение» буквы «Ё» из печатных текстов объясняли тем, что форма с двумя точками требовала дополнительных затрат, а в XX веке – отсутствием соответствующей клавиши на пишущих машинках, то с наступлением компьютерной эпохи эти проблемы отпали. И что теперь?

А вы используете букву «Ё» на письме или при наборе текста? Ответ оставьте в комментариях.

Похожие посты

Проблема сохранения чистоты языка сквозь призму лингвоэколог...

17 Январь, 2025

«Лайкать» или «банить»? Плюсы и минусы молодежного сленга

15 Январь, 2025

«Лайкать» или «банить»? Плюсы и минусы молодежного сленга

15 Январь, 2025

Проверим знания в области русского языка и культуры речи?

20 Январь, 2025

Гибкость во всем: где и как ведущие специалисты Армении обуч...

27 Февраль, 2025

День смеха: праздник веселья и игры слов

01 Апрель, 2025

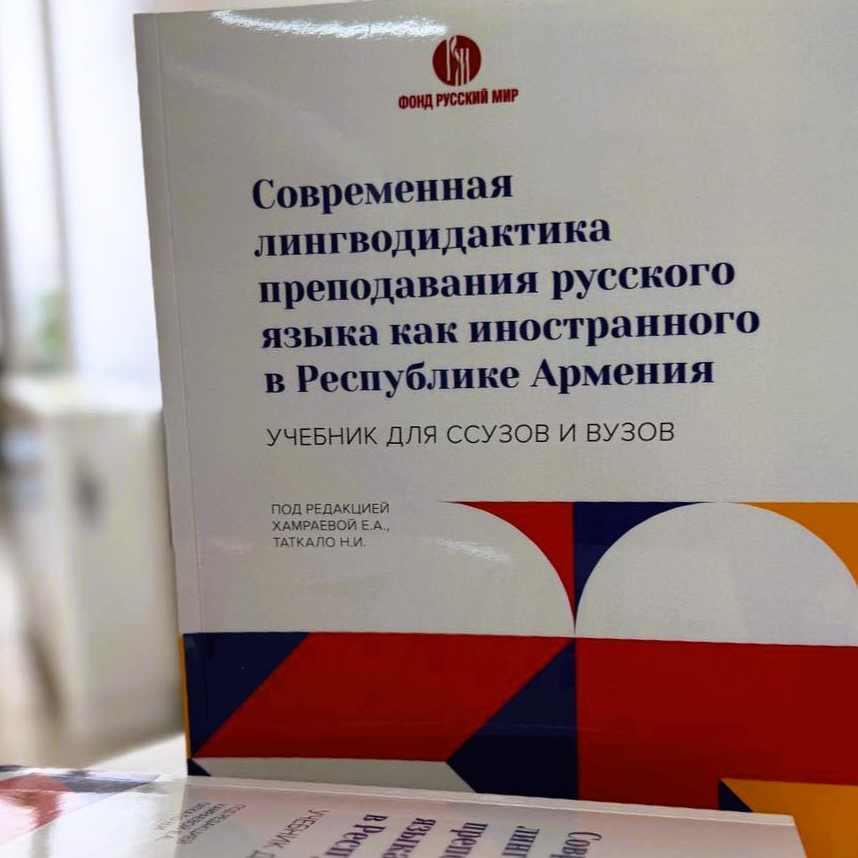

РКИ в эпоху инноваций: учебник, который хочет быть услышанны...

22 Апрель, 2025

Диктант: инструкция по выживанию

26 Май, 2025

Русский язык: живой, гибкий, уникальный

26 Май, 2025

День Петра и Февронии: праздник любви без валентинок

08 Июль, 2025

Эмотикема vs эмоция: где заканчивается психология и начинает...

01 Август, 2025

Русский язык – всё ещё в игре: как он удерживает место среди...

04 Август, 2025

Пословицы в стиле «научпоп»

08 Сентябрь, 2025

Как язык считает дни: этимология недельного цикла

12 Сентябрь, 2025

Язык как родина: битва за армянское слово в Москве, Нью-Йорк...

20 Октябрь, 2025

Топ-5 ошибок в официально-деловой речи

23 Октябрь, 2025

Русский язык снова на перекрёстке эпох

28 Октябрь, 2025

«Шпаргалка о шпаргалке» — история одного хитроумного слова

20 Ноябрь, 2025

RAUTalks: Нина Таткало

27 Ноябрь, 2025

Год как палимпсест: этимиология наименований месяцев

01 Декабрь, 2025

Новогодние метафоры, или почему Новый год «наступает»

19 Декабрь, 2025

Самое длинное слово русского языка

21 Январь, 2026