- 28 Июл

- 2025

Наука против морали: пять шокирующих экспериментов

Наука — двигатель прогресса. Но порой человеческое любопытство заводило учёных слишком далеко...

Наука — двигатель прогресса. Но порой человеческое любопытство заводило учёных слишком далеко. В истории были эксперименты, балансировавшие на грани безумия: они ставили под угрозу не только жизни людей, но и саму идею человечности. В этом материале мы расскажем о самых опасных и резонансных опытах, которые действительно проводились — не в фильмах ужасов, а в реальной жизни.

1. Нацистские эксперименты в концлагерях

В период Второй мировой войны нацистские врачи проводили жестокие эксперименты на заключённых концлагерей. Их «исследования» включали заражение тифом, испытания воздействия экстремального холода, болезней и травм. Людей подвергали невыносимым страданиям, многие умирали в муках. Эти варварские опыты стали символом полного попрания человеческих прав и моральных норм. После войны был создан Нюрнбергский кодекс — международный этический стандарт для медицинских исследований, призванный не допустить повторения подобных ужасов в будущем.

2. Сифилис в Гватемале

В 1946-1948 годах в Гватемале американские ученые совместно с правительством страны проводили эксперименты, заражая местных жителей сифилисом и другими инфекциями. Эти эксперименты проводились без согласия участников, чтобы изучить эффективность пенициллина в лечении болезней. Из 1500 испытуемых многие погибли, остальные пострадали как физически, так и психологически. Лишь в 2010 году, спустя десятилетия после произошедшего, было принесено официальное извинение.

3. Малярия в тюрьме Стейтвилл

В 1940-х годах в тюрьме Стейтвилл (США) заключённым без их согласия вводили малярийный паразит, чтобы протестировать различные методы лечения. Этот эксперимент стал одним из наглядных примеров нарушения прав человека в угоду научным интересам. Заключённые, находясь в уязвимом положении, фактически не имели возможности отказаться от участия, что ставит под серьёзное сомнение этическую допустимость подобных исследований.

4. ЛСД и животные

4. ЛСД и животные

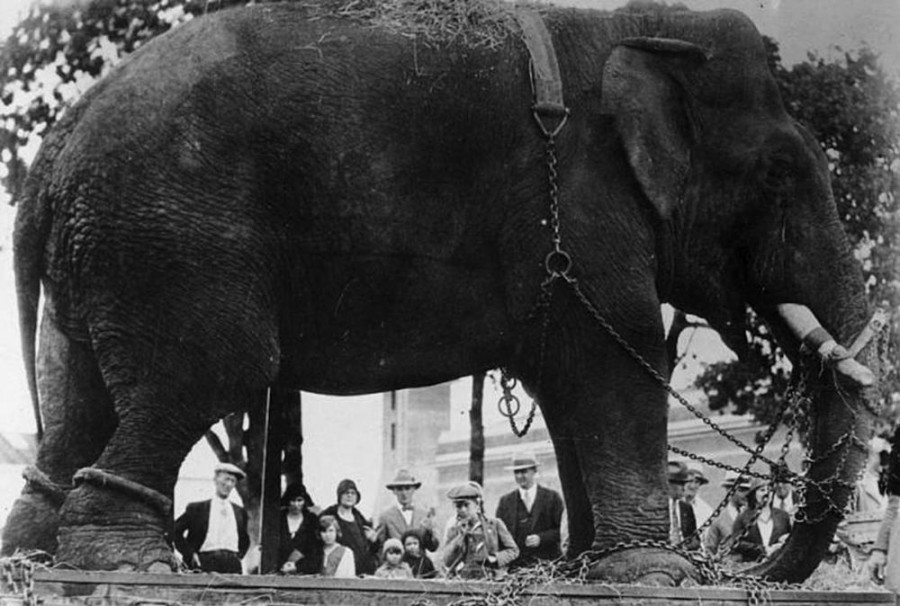

Не только люди становились жертвами экспериментов. В середине XX века в рамках исследований, связанных с психоактивными веществами, учёные проводили эксперименты на животных, вводя им ЛСД. Одним из самых известных и спорных случаев стал эксперимент со слоном по кличке Таско. Учёные ввели животному большую дозу ЛСД, однако вскоре после инъекции слон погиб от передозировки. Этот инцидент вызвал волну общественного возмущения и поставил под сомнение этичность подобных экспериментов на животных.

5. Тестирование атомного оружия на людях

Мало кто знает, что в середине ХХ века правительство США проводило эксперименты, в которых люди становились подопытными кроликами в тестировании воздействия атомного оружия. В 1940–1950-е годы группы солдат и гражданских лиц подвергались радиационному облучению в рамках экспериментов, направленных на изучение воздействия радиации на организм человека. Эти исследования проводились без полноценного информированного согласия участников, а их последствия оказались катастрофическими для здоровья — многие столкнулись с тяжёлыми заболеваниями и преждевременной смертью.

Эти примеры служат напоминанием о том, что никакие достижения не могут оправдать нарушение моральных принципов. Даже во имя прогресса этика должна оставаться основой научных исследований. Вместе с тем современное общество продолжает сталкиваться с трудным вопросом: как поступать с информацией, полученной неэтичным путём, если она потенциально способна принести пользу науке и человечеству?

Вопрос об использовании таких данных не оставляет равнодушными ни этиков, ни учёных. Многие считают, что моральные последствия могут быть не менее значимыми, чем научная ценность полученной информации. Специалист по медицинской этике из Оксфордского университета Дом Уилкинсон подчёркивает: «Интуиция подсказывает нам, что если информация получена неэтичным путём, а мы всё же её используем, то становимся соучастниками произошедшего в прошлом».

В свою очередь, Джон Хейуорд, ведущий специалист по гипотермии из Университета Виктория в Канаде, признаёт: «Мне не хочется считать себя обязанным использовать эти данные, но других нет. И не будет в мире, подчиняющемся законам этики». Эта цитата поднимает непростой вопрос о границах научного поиска и о том, когда необходимо отказаться от использования сомнительных с этической точки зрения данных — даже если они могут принести потенциальную пользу.

Этические принципы остаются неотъемлемой частью научных исследований. И хотя сегодня мы гораздо лучше осознаём важность моральных норм, ошибки прошлого продолжают напоминать о себе. Они заставляют задуматься: что должно быть нашим главным ориентиром в стремлении к новым открытиям — прогресс любой ценой или всё же гуманность?

1. Нацистские эксперименты в концлагерях

В период Второй мировой войны нацистские врачи проводили жестокие эксперименты на заключённых концлагерей. Их «исследования» включали заражение тифом, испытания воздействия экстремального холода, болезней и травм. Людей подвергали невыносимым страданиям, многие умирали в муках. Эти варварские опыты стали символом полного попрания человеческих прав и моральных норм. После войны был создан Нюрнбергский кодекс — международный этический стандарт для медицинских исследований, призванный не допустить повторения подобных ужасов в будущем.

2. Сифилис в Гватемале

В 1946-1948 годах в Гватемале американские ученые совместно с правительством страны проводили эксперименты, заражая местных жителей сифилисом и другими инфекциями. Эти эксперименты проводились без согласия участников, чтобы изучить эффективность пенициллина в лечении болезней. Из 1500 испытуемых многие погибли, остальные пострадали как физически, так и психологически. Лишь в 2010 году, спустя десятилетия после произошедшего, было принесено официальное извинение.

3. Малярия в тюрьме Стейтвилл

В 1940-х годах в тюрьме Стейтвилл (США) заключённым без их согласия вводили малярийный паразит, чтобы протестировать различные методы лечения. Этот эксперимент стал одним из наглядных примеров нарушения прав человека в угоду научным интересам. Заключённые, находясь в уязвимом положении, фактически не имели возможности отказаться от участия, что ставит под серьёзное сомнение этическую допустимость подобных исследований.

4. ЛСД и животные

4. ЛСД и животныеНе только люди становились жертвами экспериментов. В середине XX века в рамках исследований, связанных с психоактивными веществами, учёные проводили эксперименты на животных, вводя им ЛСД. Одним из самых известных и спорных случаев стал эксперимент со слоном по кличке Таско. Учёные ввели животному большую дозу ЛСД, однако вскоре после инъекции слон погиб от передозировки. Этот инцидент вызвал волну общественного возмущения и поставил под сомнение этичность подобных экспериментов на животных.

5. Тестирование атомного оружия на людях

Мало кто знает, что в середине ХХ века правительство США проводило эксперименты, в которых люди становились подопытными кроликами в тестировании воздействия атомного оружия. В 1940–1950-е годы группы солдат и гражданских лиц подвергались радиационному облучению в рамках экспериментов, направленных на изучение воздействия радиации на организм человека. Эти исследования проводились без полноценного информированного согласия участников, а их последствия оказались катастрофическими для здоровья — многие столкнулись с тяжёлыми заболеваниями и преждевременной смертью.

Эти примеры служат напоминанием о том, что никакие достижения не могут оправдать нарушение моральных принципов. Даже во имя прогресса этика должна оставаться основой научных исследований. Вместе с тем современное общество продолжает сталкиваться с трудным вопросом: как поступать с информацией, полученной неэтичным путём, если она потенциально способна принести пользу науке и человечеству?

Вопрос об использовании таких данных не оставляет равнодушными ни этиков, ни учёных. Многие считают, что моральные последствия могут быть не менее значимыми, чем научная ценность полученной информации. Специалист по медицинской этике из Оксфордского университета Дом Уилкинсон подчёркивает: «Интуиция подсказывает нам, что если информация получена неэтичным путём, а мы всё же её используем, то становимся соучастниками произошедшего в прошлом».

В свою очередь, Джон Хейуорд, ведущий специалист по гипотермии из Университета Виктория в Канаде, признаёт: «Мне не хочется считать себя обязанным использовать эти данные, но других нет. И не будет в мире, подчиняющемся законам этики». Эта цитата поднимает непростой вопрос о границах научного поиска и о том, когда необходимо отказаться от использования сомнительных с этической точки зрения данных — даже если они могут принести потенциальную пользу.

Этические принципы остаются неотъемлемой частью научных исследований. И хотя сегодня мы гораздо лучше осознаём важность моральных норм, ошибки прошлого продолжают напоминать о себе. Они заставляют задуматься: что должно быть нашим главным ориентиром в стремлении к новым открытиям — прогресс любой ценой или всё же гуманность?

Похожие посты

Неудачи великих ученых

24 Январь, 2025

Топ-5 самых выдающихся книг современности

07 Февраль, 2025

Наука и биотехнологии: молодой ученый Шушаник Казарян о перс...

26 Февраль, 2025

Великие случайности: открытия, изменившие мир

18 Март, 2025

Жаркие тренировки и фармакология: что не расскажут тебе в сп...

10 Апрель, 2025

Удар по психике: фильмы, которые заставят вас задуматься о ж...

29 Апрель, 2025

Как литературные персонажи стали терминами в психологии

16 Июнь, 2025

Почему мы чувствуем чужую боль?

11 Июль, 2025

Самые полезные Telegram-боты, которые помогут учиться на отл...

04 Август, 2025

Синдром самозванца и учёба: как сомнения мешают раскрыть пот...

06 Август, 2025

Максим Замшев: «Цифровые платформы не отменят печатную газет...

22 Сентябрь, 2025

Топ-5 советов: как научиться писать по-настоящему хорошие те...

24 Октябрь, 2025

"Сто лет народной дипломатии": в Москве прошёл Международный...

30 Октябрь, 2025

Роль кальциевой сигнализации в лечении болезни Альцгеймера:...

12 Ноябрь, 2025

Биомедицина на пороге больших перемен: интервью с Ольгой Вла...

28 Ноябрь, 2025

Кофе против старения: как 3–4 чашки в день «омолаживают» кле...

27 Ноябрь, 2025

От надоедливой загадки до секретного оружия ИИ: как на самом...

20 Январь, 2026

Январь — не для дедлайнов, а для книг

23 Январь, 2026

Учёные научились «программировать» ДНК

26 Январь, 2026