- 15 Июл

- 2025

Криминальная журналистика — погоня за сенсацией VS этические дилеммы

От историй о громких убийствах до разоблачений коррупционных дел — криминальная журналистика вскрывает самые тёмные стороны общества и помогает в поиске справедливости.

От историй о громких убийствах до разоблачений коррупционных дел — криминальная журналистика вскрывает самые тёмные стороны общества и помогает в поиске справедливости. Как этот жанр развивался с течением времени? Где проходит грань между объективным репортажем и погоней за сенсацией? В этом лонгриде мы расскажем об эволюции криминальной журналистики и этических вызовах, с которыми сталкиваются эксперты и журналисты в этой области.

Криминальная журналистика — это не сводка происшествий. Это хроника человеческих страстей, отражение социальных проблем и поиск справедливости в мире, где добро и зло не всегда очевидны...

Интересно, что криминальная журналистика зародилась задолго до появления самого термина. Еще в XVII–XVIII веках в Англии публиковались брошюры и газеты с историями о преступлениях. Например, записи суда Олд Бейли (Лондон, с 1674 года) повествовали о судебных процессах, привлекая широкую аудиторию. Сенсационность таких материалов нередко диктовалась не стремлением к правде, а жаждой продаж.

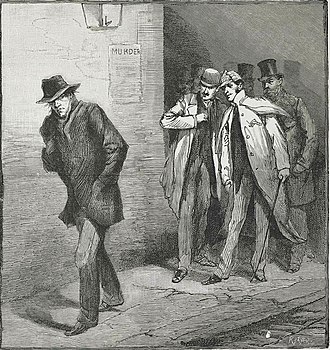

В XIX веке с появлением пенни-прессы — дешёвых газет для массового читателя — криминальная хроника стала коммерческим продуктом. Такие издания, как Lloyd’s Weekly Newspaper и The Star в Британии, публиковали репортажи об убийствах (например, дело Джека-потрошителя (1888)), усиливая общественный интерес. В США газеты тоже делали ставку на сенсации, чтобы привлечь читателей из рабочего класса.

В XIX веке с появлением пенни-прессы — дешёвых газет для массового читателя — криминальная хроника стала коммерческим продуктом. Такие издания, как Lloyd’s Weekly Newspaper и The Star в Британии, публиковали репортажи об убийствах (например, дело Джека-потрошителя (1888)), усиливая общественный интерес. В США газеты тоже делали ставку на сенсации, чтобы привлечь читателей из рабочего класса.

В XX веке жанр true crime оформился благодаря книге Трумена Капоте "Хладнокровное убийство" (1966), где журналист соединил факты с литературным стилем. Сегодня цифровая эпоха вывела криминальную журналистику на новый уровень: подкасты (Serial), сериалы (Making a Murderer) и расследования на основе открытых источников (OSINT) сделали её доступной и популярной.

Кейсы: громкие дела, которые изменили журналистику

1. Дело Джека-потрошителя (1888)

1. Дело Джека-потрошителя (1888)

Освещение убийств Джека-потрошителя в лондонских газетах, таких как The Star, стало ярким примером сенсационной журналистики. Репортажи с "кричащими" заголовками и подробностями привлекали читателей, но часто раздували панику. Этот кейс показал, насколько сильно медиа способны формировать восприятие преступности — порой в ущерб реальности.

2. Дело "Уотергейт" (1972–1974, США)

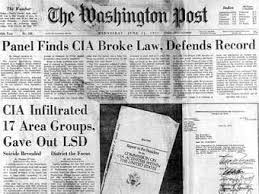

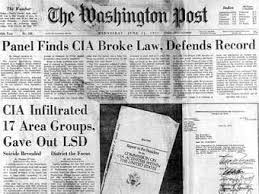

Расследование журналистов The Washington Post Боба Вудворда и Карла Бернстайна раскрыло политический скандал, связанный с незаконным прослушиванием штаба Демократической партии в отеле Уотергейт. Их работа, основанная на анонимных источниках (включая информатора, известного как "Глубокая Глотка"), привела к отставке президента Ричарда Никсона в 1974 году. Это дело стало эталоном расследовательской журналистики, показав, как СМИ могут разоблачать коррупцию на высшем уровне. Для журналистов это пример того, как упорство и работа с источниками могут изменить ход истории.

Расследование журналистов The Washington Post Боба Вудворда и Карла Бернстайна раскрыло политический скандал, связанный с незаконным прослушиванием штаба Демократической партии в отеле Уотергейт. Их работа, основанная на анонимных источниках (включая информатора, известного как "Глубокая Глотка"), привела к отставке президента Ричарда Никсона в 1974 году. Это дело стало эталоном расследовательской журналистики, показав, как СМИ могут разоблачать коррупцию на высшем уровне. Для журналистов это пример того, как упорство и работа с источниками могут изменить ход истории.

3. Дело Салтанат Нукеновой (Казахстан, 2023)

3. Дело Салтанат Нукеновой (Казахстан, 2023)

Трагическое убийство Салтанат Нукеновой вызвало общественный резонанс в Казахстане. СМИ активно освещали дело, что привело к обсуждению проблем насилия над женщинами и ужесточению законодательства. Этот случай демонстрирует, как криминальная журналистика может стать катализатором социальных реформ.

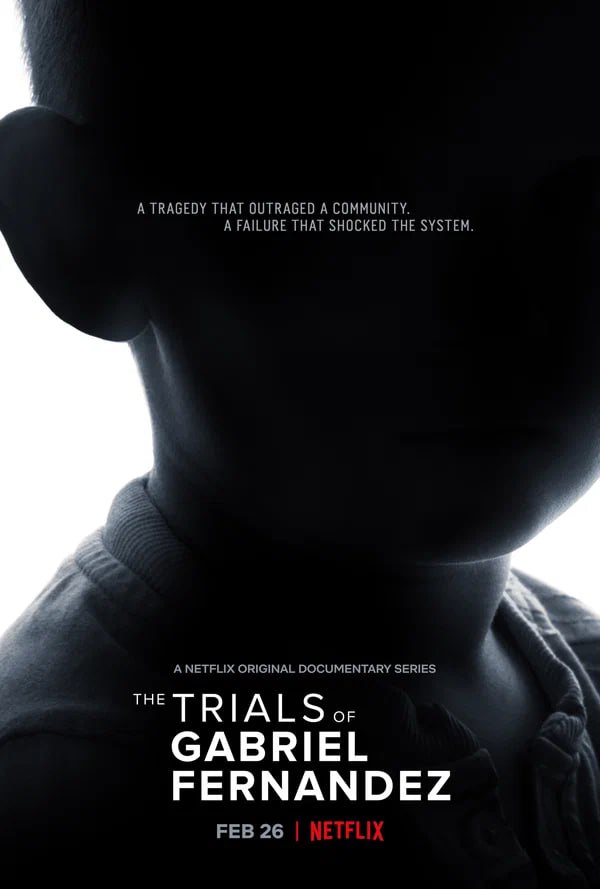

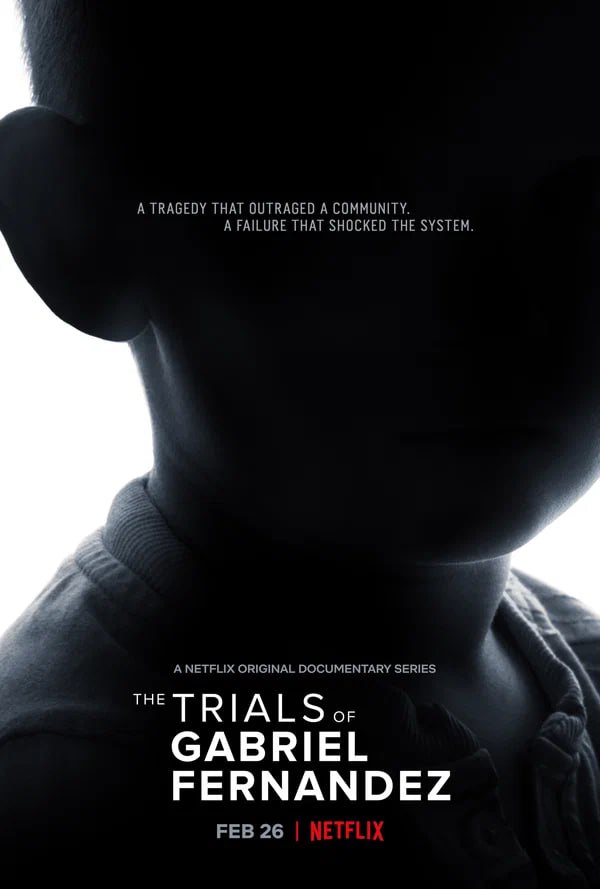

4. Дело Габриэля Фернандеса (2013–2020, США)

4. Дело Габриэля Фернандеса (2013–2020, США)

В 2013 году восьмилетний Габриэль Фернандес был убит в Калифорнии своей матерью и её партнёром после жестоких издевательств. Документальный сериал Netflix The Trials of Gabriel Fernandez (2020) и материалы местных журналистов привлекли внимание общественности к делу. Расследования выявили системные ошибки социальных служб, которые не защитили ребёнка, несмотря на многочисленные жалобы. Журналисты использовали судебные документы, интервью с соседями и записи звонков в службы, чтобы показать масштаб проблемы. Этот кейс привёл к реформам в системе защиты детей в Калифорнии.

Криминальная журналистика — это минное поле этических дилемм. Это не только поиск правды, но и огромная ответственность. Один неверный шаг, будь то шокирующее фото или непроверенный факт, может навредить жертвам, подозреваемым или даже повлиять на судебный процесс. Есть этические принципы, которые должны соблюдать журналисты, чтобы их работа оставалась честной и гуманной. Главные вызовы:

• Конфиденциальность: нельзя раскрывать личные данные жертв, особенно несовершеннолетних, без согласия.

• Презумпция невиновности: публикация личных данных подозреваемых до приговора может навредить их репутации. Журналисты должны указывать, что вина не доказана.

• Избежание сенсаций: шокирующие кадры или преувеличенные заголовки могут травмировать аудиторию или разжечь панику.

• Эмоциональное выгорание: работа с травмирующими событиями может привести к стрессу. Журналистам важно заботиться о своём ментальном здоровье.

Криминальные сюжеты, особенно с визуальными элементами вроде фото или видео с мест преступлений, вызывают мощный эмоциональный отклик. Психологи из университетов Беркли и Флориды проводят параллели между криминальной журналистикой и жанром хоррор. Они отмечают, что некоторые получают удовольствие от страха, а сцены насилия становятся для них своеобразным способом испытать наслаждение. Эти люди, как правило, отличаются психологическими особенностями, выделяющими их среди тех, кто избегает подобного контента.

Эксперт Заруи Бабуханян (к.ф.н., преподаватель кафедры журналистики РАУ), обратившись к данной теме специально для EduRAU, отметила что у людей с нормальной психикой подобного рода информация все же может вызвать разную степень тревожности, чувство безысходности, подавленности. Не стоит забывать также, что чрезмерное потребление подобного рода информации может привести к депрессивным расстройствам, вызвать зависимость.

"Постоянное отслеживание негативной информации может способствовать созданию неадекватной картины реальности, приумножая реaльно существующие угрозы. Оксфордский словарь даже внес такой термин, как "думскроллинг", что означает навязчивый поиск и чтение негативной информации в больших объемах. Естественно, дети и подростки сильнее подвержены негативному влиянию СМИ в силу еще не сформировавшейся психики и неспособности в полной мере анализировать информацию", - подчеркнула Заруи Бабуханян

Криминальная журналистика — это не только про преступления. Это про правду. Про справедливость. Про ответственность за каждое слово. Она сочетает прошлое и настоящее, технологии и эмпатию, анализ и совесть и в умелых руках становится силой, способной менять общество.

Рузанна Матинян, специально для EduRAU

Криминальная журналистика — это не сводка происшествий. Это хроника человеческих страстей, отражение социальных проблем и поиск справедливости в мире, где добро и зло не всегда очевидны...

Интересно, что криминальная журналистика зародилась задолго до появления самого термина. Еще в XVII–XVIII веках в Англии публиковались брошюры и газеты с историями о преступлениях. Например, записи суда Олд Бейли (Лондон, с 1674 года) повествовали о судебных процессах, привлекая широкую аудиторию. Сенсационность таких материалов нередко диктовалась не стремлением к правде, а жаждой продаж.

В XIX веке с появлением пенни-прессы — дешёвых газет для массового читателя — криминальная хроника стала коммерческим продуктом. Такие издания, как Lloyd’s Weekly Newspaper и The Star в Британии, публиковали репортажи об убийствах (например, дело Джека-потрошителя (1888)), усиливая общественный интерес. В США газеты тоже делали ставку на сенсации, чтобы привлечь читателей из рабочего класса.

В XIX веке с появлением пенни-прессы — дешёвых газет для массового читателя — криминальная хроника стала коммерческим продуктом. Такие издания, как Lloyd’s Weekly Newspaper и The Star в Британии, публиковали репортажи об убийствах (например, дело Джека-потрошителя (1888)), усиливая общественный интерес. В США газеты тоже делали ставку на сенсации, чтобы привлечь читателей из рабочего класса.В XX веке жанр true crime оформился благодаря книге Трумена Капоте "Хладнокровное убийство" (1966), где журналист соединил факты с литературным стилем. Сегодня цифровая эпоха вывела криминальную журналистику на новый уровень: подкасты (Serial), сериалы (Making a Murderer) и расследования на основе открытых источников (OSINT) сделали её доступной и популярной.

Кейсы: громкие дела, которые изменили журналистику

1. Дело Джека-потрошителя (1888)

1. Дело Джека-потрошителя (1888)Освещение убийств Джека-потрошителя в лондонских газетах, таких как The Star, стало ярким примером сенсационной журналистики. Репортажи с "кричащими" заголовками и подробностями привлекали читателей, но часто раздували панику. Этот кейс показал, насколько сильно медиа способны формировать восприятие преступности — порой в ущерб реальности.

2. Дело "Уотергейт" (1972–1974, США)

Расследование журналистов The Washington Post Боба Вудворда и Карла Бернстайна раскрыло политический скандал, связанный с незаконным прослушиванием штаба Демократической партии в отеле Уотергейт. Их работа, основанная на анонимных источниках (включая информатора, известного как "Глубокая Глотка"), привела к отставке президента Ричарда Никсона в 1974 году. Это дело стало эталоном расследовательской журналистики, показав, как СМИ могут разоблачать коррупцию на высшем уровне. Для журналистов это пример того, как упорство и работа с источниками могут изменить ход истории.

Расследование журналистов The Washington Post Боба Вудворда и Карла Бернстайна раскрыло политический скандал, связанный с незаконным прослушиванием штаба Демократической партии в отеле Уотергейт. Их работа, основанная на анонимных источниках (включая информатора, известного как "Глубокая Глотка"), привела к отставке президента Ричарда Никсона в 1974 году. Это дело стало эталоном расследовательской журналистики, показав, как СМИ могут разоблачать коррупцию на высшем уровне. Для журналистов это пример того, как упорство и работа с источниками могут изменить ход истории. 3. Дело Салтанат Нукеновой (Казахстан, 2023)

3. Дело Салтанат Нукеновой (Казахстан, 2023)Трагическое убийство Салтанат Нукеновой вызвало общественный резонанс в Казахстане. СМИ активно освещали дело, что привело к обсуждению проблем насилия над женщинами и ужесточению законодательства. Этот случай демонстрирует, как криминальная журналистика может стать катализатором социальных реформ.

4. Дело Габриэля Фернандеса (2013–2020, США)

4. Дело Габриэля Фернандеса (2013–2020, США)В 2013 году восьмилетний Габриэль Фернандес был убит в Калифорнии своей матерью и её партнёром после жестоких издевательств. Документальный сериал Netflix The Trials of Gabriel Fernandez (2020) и материалы местных журналистов привлекли внимание общественности к делу. Расследования выявили системные ошибки социальных служб, которые не защитили ребёнка, несмотря на многочисленные жалобы. Журналисты использовали судебные документы, интервью с соседями и записи звонков в службы, чтобы показать масштаб проблемы. Этот кейс привёл к реформам в системе защиты детей в Калифорнии.

Криминальная журналистика — это минное поле этических дилемм. Это не только поиск правды, но и огромная ответственность. Один неверный шаг, будь то шокирующее фото или непроверенный факт, может навредить жертвам, подозреваемым или даже повлиять на судебный процесс. Есть этические принципы, которые должны соблюдать журналисты, чтобы их работа оставалась честной и гуманной. Главные вызовы:

• Конфиденциальность: нельзя раскрывать личные данные жертв, особенно несовершеннолетних, без согласия.

• Презумпция невиновности: публикация личных данных подозреваемых до приговора может навредить их репутации. Журналисты должны указывать, что вина не доказана.

• Избежание сенсаций: шокирующие кадры или преувеличенные заголовки могут травмировать аудиторию или разжечь панику.

• Эмоциональное выгорание: работа с травмирующими событиями может привести к стрессу. Журналистам важно заботиться о своём ментальном здоровье.

Криминальные сюжеты, особенно с визуальными элементами вроде фото или видео с мест преступлений, вызывают мощный эмоциональный отклик. Психологи из университетов Беркли и Флориды проводят параллели между криминальной журналистикой и жанром хоррор. Они отмечают, что некоторые получают удовольствие от страха, а сцены насилия становятся для них своеобразным способом испытать наслаждение. Эти люди, как правило, отличаются психологическими особенностями, выделяющими их среди тех, кто избегает подобного контента.

Эксперт Заруи Бабуханян (к.ф.н., преподаватель кафедры журналистики РАУ), обратившись к данной теме специально для EduRAU, отметила что у людей с нормальной психикой подобного рода информация все же может вызвать разную степень тревожности, чувство безысходности, подавленности. Не стоит забывать также, что чрезмерное потребление подобного рода информации может привести к депрессивным расстройствам, вызвать зависимость.

"Постоянное отслеживание негативной информации может способствовать созданию неадекватной картины реальности, приумножая реaльно существующие угрозы. Оксфордский словарь даже внес такой термин, как "думскроллинг", что означает навязчивый поиск и чтение негативной информации в больших объемах. Естественно, дети и подростки сильнее подвержены негативному влиянию СМИ в силу еще не сформировавшейся психики и неспособности в полной мере анализировать информацию", - подчеркнула Заруи Бабуханян

Криминальная журналистика — это не только про преступления. Это про правду. Про справедливость. Про ответственность за каждое слово. Она сочетает прошлое и настоящее, технологии и эмпатию, анализ и совесть и в умелых руках становится силой, способной менять общество.

Рузанна Матинян, специально для EduRAU

Похожие посты

Гендергэпы: гендерная инклюзия VS русская грамматика

23 Апрель, 2025

Фонетика не приговор: как звучать уверенно и по-русски

23 Июнь, 2025

Максим Замшев: «Цифровые платформы не отменят печатную газет...

22 Сентябрь, 2025

Топ-5 советов: как научиться писать по-настоящему хорошие те...

24 Октябрь, 2025

"Сто лет народной дипломатии": в Москве прошёл Международный...

30 Октябрь, 2025

Ереван глазами российского фотографа Ильи Пушкарева

25 Ноябрь, 2025

Новые вызовы информационной эпохи: как защитить себя в цифро...

27 Ноябрь, 2025